Devenires Cotidianos, por Susana Ruvalcaba

Todo empezó cuando acepté la atenta invitación de un sujeto que insistía en llevarme a comer. Al salir de casa, envié el mensaje correspondiente para avisar que estaba en camino y cual era mi tiempo estimado de llegada. Me puse un poco nerviosa debido a que no obtuve respuesta y el mensaje aparecía como no entregado. Cuando llegue al lugar, pedí una mesa al fondo y dije que esperaba a alguien, para que le mesero detuviera sus insistentes rondas.

Quince minutos después me daba por plantada y estaba a punto de ordenar mi comida cuando la mesera llegó a preguntar mi nombre. El caballero la busca, anunció y tras de ella apareció el susodicho disculpándose porque se había quedado sin batería. Tras dar las explicaciones pertinentes y llegar a un consenso respecto de las entradas, la conversación fue fluyendo de la mano con la comida y aderezada con traguitos de mezcal.

Unas horas después y más mezcales ingeridos de los acordados –y calculados- al principio, nos encontramos ante el inevitable momento de pedir la cuenta y marcharnos. ¿A dónde quieres ir? Preguntó mi acompañante. A mi casa, dije sin reparo. Mañana tengo que madrugar.

No convencido con mi respuesta ofreció entonces que fuéramos a bailar. ¿Bailar?, repliqué. ¿En martes, a las ocho de la noche? Imposible. Y otorgándole el beneficio de la duda, a la vez que apelaba a mi profunda curiosidad y a mi humor relajado por la mágica intervención de los ya no sé cuantos brindis acepté y nos pusimos en marcha.

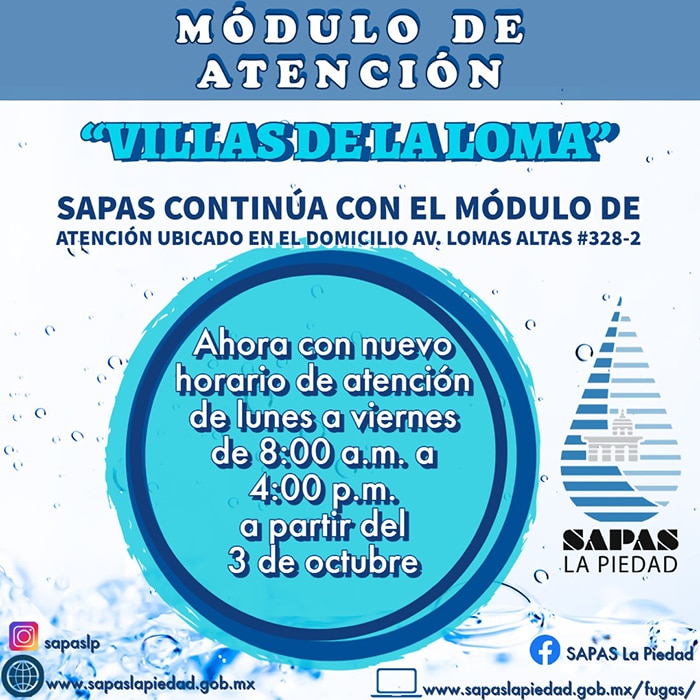

Llegamos entonces a un salón de baile en una colonia vecina. Apenas bajarnos del vehículo, los encargados de la puerta hicieron la revisión correspondiente y cobraron el cover. Una vez dentro, la pista de duela, la distribución de las mesas, el telón rojo y el ambiente parecían sacados de una película de ficheras protagonizada por María Rojo.

Pronto sentí que mis jeans, mi blusa camisera y mis zapatos de piso no se encontraban a la altura de la ocasión. Éramos sin duda los primeros clientes de la noche. Había también algunas mujeres solas esperando en sus mesas. ¿Son ficheras?, pregunté a mi acompañante de la manera más discreta posible. Sí, verbalizó a la vez que asentía con la cabeza justo antes de llevarse otro mezcal a los labios.

¿Quiere pedir una canción?, ofrecía un hombre de menos de treinta años que traía consigo la lista del repertorio. Mi acompañante me invitó entonces a seleccionar un tema y no opuse resistencia. La Cita, pedí, preguntando a mi interlocutor si la conocía. El sujeto con la lista de canciones pidió entonces nuestros nombres y en cuestión de segundos, el vocalista de la banda anunciaba que Susana, le dedicaba esa canción a Mario –canción que, habla de un hombre que desenmascara a su mujer infiel-.

El hombre de la lista volvía y mi acompañante daba la luz verde para que hiciera mis peticiones –sin que yo supiera que cada una sería cobrada eventualmente-. Canción tras canción, nuestros nombres fueron resonando en aquel sitio, mientras algunos varones hacían su arribo al lugar. Tras tomar asiento, pedían un trago y finalmente cerraban el acuerdo con alguna de las ficheras para compartir con ellas la pista por el tiempo que duraba la canción.

Fue quizás la clara distribución demográfica de los asistentes la que nos convirtió en la parejita de la noche, que era como el vocalista empezaba a referirse a nosotros, a menos de una hora de haber llegado. No conforme con eso, las –erróneas- deducciones escalaron conforme avanzaba el tiempo hasta que por obra y gracia de la mente y voz del caballero con el micrófono me convertí en la esposa de Mario –momento en el que dejamos de solicitar canciones-.

La noche era joven cuando nos retiramos. Mi acompañante con la satisfacción de haberme sorprendido gratamente, yo con el deseo de volver, cualquier día, a explorar con detenimiento los ritmos y misterios de aquel salón de baile.